Quando o primeiro poço de petróleo foi perfurado em 1859, nos Estados Unidos, a principal utilidade daquele líquido escuro e pegajoso era produzir o querosene usado nos lampiões que iluminavam as ruas das cidades.

Como afirma o historiador e filósofo israelense Yuval Noah Harari, em seu livro Sapiens: uma Breve História da Humanidade, foi a invenção do motor a combustão que elevou o petróleo ao longo das décadas ao posto de “poder político líquido”. “A ideia de derramar sangue em nome do petróleo teria parecido ridícula. Era possível travar uma guerra por terra, ouro, pimenta ou escravos, não por petróleo”, escreve Harari.

Ao longo das décadas, a ampliação do uso do óleo negro colocou o mundo ao mesmo tempo numa economia baseada em combustível fóssil e numa era química sem precedentes. Hoje nenhum outro material está tão presente em nossa vida. O petróleo está por trás do movimento de veículos, navios, aeronaves e máquinas industriais. Nos fertilizantes que fazem aumentar a produção no campo.

No plástico utilizado para fazer de embalagens de alimentos a placas eletrônicas. É com o petróleo que são feitos os componentes químicos presentes em produtos de limpeza, tintas, cosméticos, utensílios e roupas de tecidos sintéticos. Em 2019, o mundo deve superar, pela primeira vez, a marca dos 100 milhões de barris de petróleo consumidos por dia, em média — o dobro da quantidade demandada 50 anos atrás.

A possibilidade de uma era “pós-petróleo”, na qual o mundo não mais dependeria do insumo, há muito faz parte do imaginário de economistas e futurólogos, embora poucos vislumbrassem essa mudança num futuro próximo. Mais recentemente, porém, uma pressão política, originada numa ameaça ambiental, aliada a uma revolução tecnológica, concebida nos laboratórios de biologia das principais universidades, tem o potencial de destroná-lo e, até mesmo, torná-lo obsoleto. Especialistas argumentam que o mundo está diante do início de uma nova transição energética — que deve levar décadas, vale ressaltar.

Estamos no prelúdio de uma era biológica em que o conhecimento sobre as propriedades químicas vai incorporar o conhecimento sobre a composição genética. No lugar de extrair os recursos naturais, a humanidade passará a cultivá-los para produzir combustíveis, medicamentos, insumos agrícolas e materiais usados na indústria — formando uma espécie de “bioeconomia”, isto é, uma economia de base biológica. Ao mesmo tempo, fontes de energia limpa, como solar, eólica e hidrelétrica, farão o abastecimento de eletricidade, sem a emissão de gás carbônico.

No campo da energia, o Brasil tem potencial para gerar 500 gigawatts de potência, o triplo do que produz hoje, só aproveitando o vento. Com a energia solar, há outro potencial enorme a explorar.

Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a transição será necessária para evitar o aquecimento global além de 1,5 grau Celsius acima da média registrada no período pré-industrial. Um estudo do banco Morgan Stanley, divulgado no final de outubro, aponta que, para zerar as emissões até 2050, será preciso erradicar 53 bilhões de toneladas de dióxido de carbono por ano.

Para isso, é preciso investir cerca de 50 trilhões de dólares, nos próximos 30 anos, em cinco áreas tecnológicas estratégicas: energias renováveis, veículos elétricos, captura de carbono, hidrogênio e biocombustíveis.

Empresa de biotecnologia nos Estados Unidos: a indústria de bioprodutos americana cresce em média 5,6% ao ano | Divulgação

O potencial econômico, aliado à sustentabilidade, tem feito países do mundo inteiro incorporar a bioeconomia ao centro de sua estratégia de desenvolvimento. Num levantamento de 2018, o Conselho Nacional de Bioeconomia da Alemanha — um órgão consultivo do governo que reúne especialistas na área — identificou 49 países que já têm uma estratégia relacionada à bioeconomia. A maioria (34 países) criou políticas para setores específicos — como biotecnologia, celulose e biocombustíveis —, como é o caso do Brasil. Mas outros 15 governos já têm um plano de desenvolvimento de longo prazo.

Nesse grupo estão Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália e a pioneira Alemanha, que estabeleceu um plano nacional em 2011. O ponto de partida é promover a “biologização da indústria”. Isso significa, por exemplo, utilizar o conhecimento sobre sistemas biológicos para o desenvolvimento de substitutos a insumos derivados do petróleo, em relação não somente a combustíveis mas também a materiais como o plástico. “Além de promover o uso dos recursos renováveis e biológicos, a bioeconomia pressupõe crescimento econômico e geração de empregos baseados no conhecimento, bem como regeneração de ecossistemas vitais e da biodiversidade, bem-estar da população e maior eficiência no uso de recursos em todos os setores econômicos”, diz Joachim von Braun, presidente do Conselho de Bioeconomia alemão e professor na Universidade de Bonn.

Em 2018, a União Europeia atualizou sua estratégia regional de bioeconomia, lançada em 2012, e estabeleceu novas metas. Alguns dos objetivos são incentivar a pesquisa de novas tecnologias e fazer investimentos para que cada região da Europa se especialize em determinada área. A expectativa é que esses esforços sejam redobrados com a alemã Ursula von der Leyen, ex-ministra da Defesa da Alemanha, que assumirá a presidência da Comissão Europeia em 1o de dezembro.

O plano de Ursula é transformar a Europa no primeiro continente a neutralizar as emissões de carbono até 2050. Para isso, ela propõe aumentar de 40% para 50% a meta de redução de lançamento de CO2 na atmosfera até 2030, em relação ao nível de 1990. O objetivo é promover o que ela chama de “descarbonização” das indústrias intensivas, e essa transformação depende do avanço das energias limpas e da bioeconomia.

Segundo uma estimativa do setor de biotecnologia europeu, 1 milhão de novos postos de trabalho podem ser gerados pela indústria de produtos de base biológica até 2030. Um estudo de Regina Birner, pesquisadora da Universidade de Hohenheim, na Alemanha, mostra que o interesse na bioeconomia partiu da Comissão Europeia (o braço executivo da União Europeia), que queria usar o conceito nas políticas para o continente.

Em 2005, o polonês Christian Patermann (leia entrevista ao lado), então diretor de biotecnologia da Comissão Europeia e hoje conhecido como o pai da bioeconomia moderna, lançou a ideia de uma “bioeconomia baseada em conhecimento”. Ela reflete a necessidade de obter o crescimento econômico por meio da alta tecnologia, algo que exige investimentos em inovação e mão de obra altamente qualificada.

QUANTO VALE A BIOECONOMIA?

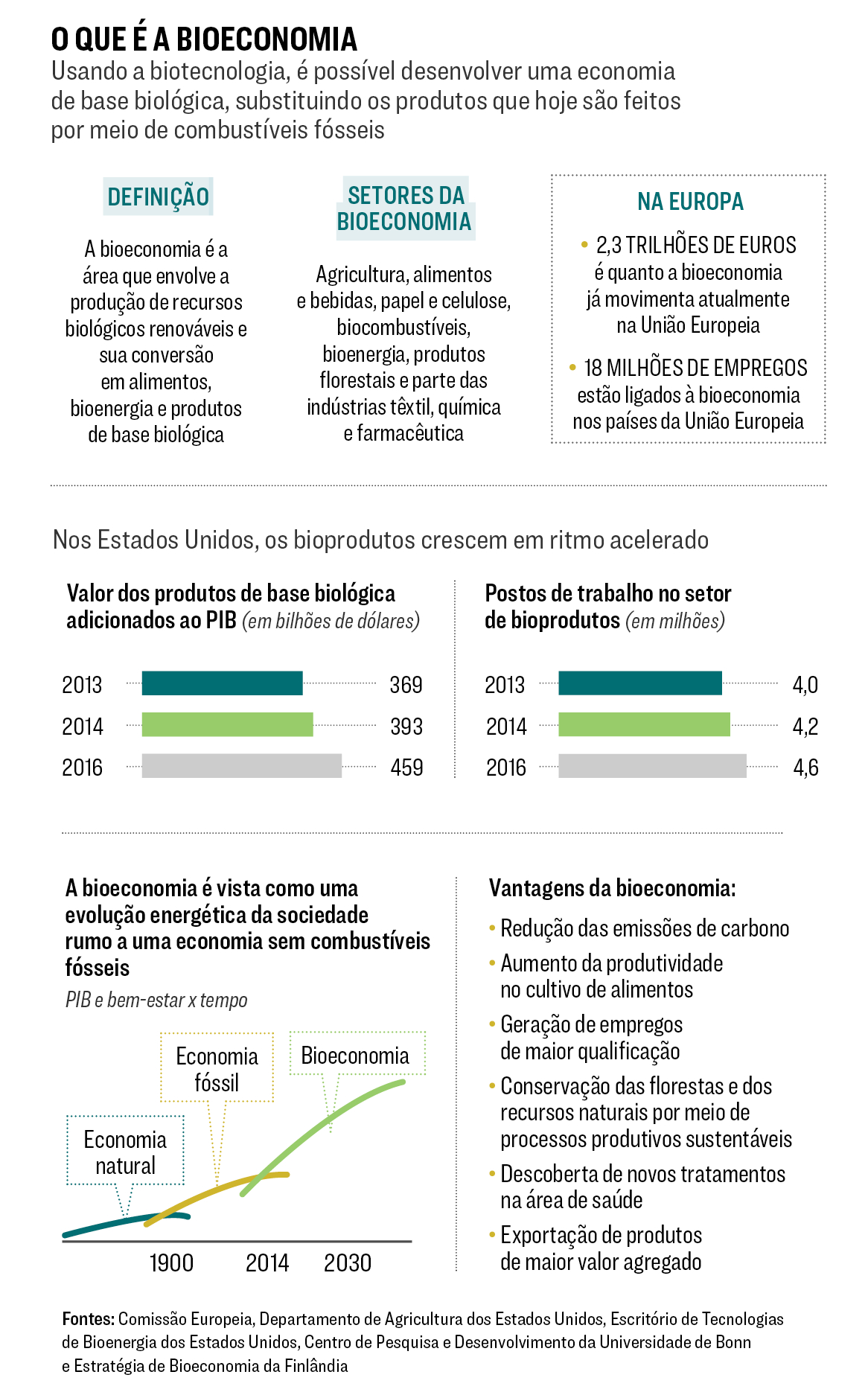

Embora incipiente, a bioeconomia já tem uma participação considerável no mundo. Uma estimativa de pesquisadores do Centro de Pesquisas da Comissão Europeia indica que os setores ligados à bioeconomia movimentam 2,3 trilhões de euros ao ano e empregam 18 milhões de pessoas na União Europeia — ou 8,3% do mercado de trabalho da região. Sua contribuição para o produto interno bruto europeu soma 620 bilhões de euros — ainda 4% do PIB regional.

A maior parte da atividade está concentrada na agricultura e na indústria de alimentos e bebidas. Mas outros segmentos — como a produção de bioquímicos, biofármacos, biocombustíveis e eletricidade, a partir da biomassa — movimentam pelo menos 62 bilhões de euros ao ano. Mais importante do que os valores atuais é a tendência de crescimento. Nos Estados Unidos, a indústria de bioprodutos cresceu, em média, 5,6% ao ano de 2013 a 2016, ritmo mais acelerado do que o da economia no mesmo intervalo (2,3%).

Sua contribuição para o PIB americano foi de 459 bilhões de dólares em 2016. Lá, as políticas de incentivo à bioeconomia remetem ao ano 2000, quando foi criado o Conselho Federal de Pesquisa e Desenvolvimento em Biomassa, no governo do democrata Bill Clinton. Inicialmente focado no desenvolvimento de pesquisas relacionadas à biomassa, o conselho foi reformulado em 2013, sob a administração do também democrata Barack Obama, para expandir suas áreas de atuação — movimento que foi chamado, na época, de Bioeconomy Initiative. Em março deste ano, com o republicano Donald Trump na Casa Branca, o governo divulgou uma nova estratégia para o desenvolvimento tecnológico em diversos segmentos da bioeconomia, em especial os biocombustíveis e a bioenergia. O programa, liderado pelo Departamento de Agricultura, envolve a coordenação entre agências governamentais, como o Departamento de Energia, a Agência de Proteção Ambiental e o poderoso Departamento de Defesa.

Os números ajudam a dar uma dimensão da bioeconomia, mas a comparação torna-se difícil diante do fato de que não há consenso sobre quais atividades estão enquadradas nessa categoria. Nem na União Europeia existe uma definição unânime. O termo foi usado pela primeira vez nos anos 70, quando o economista e matemático romeno Nicholas Georgescu-Roegen sugeriu a criação de uma economia em equilíbrio com o ecossistema do planeta. Nessa visão, as pessoas não precisariam depender dos combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo.

Qualquer material poderia ser produzido usando plantas e microrganismos, que se aproveitam da energia do sol. Isso tornaria possível desenvolver o que ele chamou de “bioeconomia” — ou uma economia dentro dos parâmetros da natureza. Passados quase 50 anos, a palavra “bioeconomia” ganhou um novo significado, mais abrangente. Hoje ela está sendo usada para descrever toda atividade econômica que cultiva, colhe, transforma e cria produtos de base biológica. Pode ser desde a produção de um alimento tão antigo quanto o pão, que é feito de trigo, até uma nova molécula extraída de uma planta da Amazônia e utilizada num medicamento de última geração. É justamente nesse segundo tipo de aplicação tecnologicamente avançada que está seu maior potencial. Na edição mais atual do Global Bioeconomy Summit 2018, o principal encontro mundial sobre o tema, um dos objetivos era chegar a um consenso sobre a definição do termo, o que não aconteceu. Uma das razões reside no fato de que esse mercado ainda está em construção.

John Melo, presidente global da Amyris: a empresa desenvolve produtos sustentáveis com a cana-de-açúcar | Germano Lüders (/)

Um dos melhores exemplos disso está nos países da Escandinávia, como a Suécia e a Finlândia, com o desenvolvimento de novos usos para a madeira. Precioso recurso natural desses países, as florestas são parte primordial da economia, especialmente na Finlândia. A madeira é a matéria-prima mais importante para a produção de energia no país, com uma participação maior que a de petróleo, carvão mineral e gás natural.

Em sua estratégia nacional para a bioeconomia, publicada em 2014, o governo finlandês ressalta que a bioeconomia já corresponde a 16% do PIB, empregando mais de 300.000 pessoas, e boa parte disso está ligada à exploração das florestas.

O plano da Finlândia, portanto, é aproveitar a biomassa obtida das raízes, dos troncos, dos galhos e das copas das árvores para desenvolver novos produtos e dar um uso multifacetado -aos recursos da floresta. Entre os novos produtos que estão sendo desenvolvidos com base em madeira estão as microfibras, a nanocelulose, os compensados flexíveis e os biocompostos (combinação de madeira com fibras de outros materiais). Essa variedade de elementos tem sido cada vez mais usada em medicamentos, plásticos e cosméticos. Tecidos à base de celulose estão sendo desenvolvidos em projetos de novos tecidos.

O Ministério da Agricultura e da Silvicultura da Finlândia prevê que a produção têxtil com base em madeira poderá substituir parte do mercado de algodão no futuro. “Vimos o potencial inexplorado da bioeconomia porque precisávamos renovar nossa base industrial. A demanda pelos produtos tradicionais da indústria florestal vem caindo”, disse a EXAME Liisa Saarenmaa, vice-ministra de Agricultura e Silvicultura da Finlândia. O objetivo da estratégia é aumentar a renda da bioeconomia no país de 60 bilhões para 100 bilhões de euros antes de 2025 e criar 100 000 novos postos de trabalho — o que é relevante num país de 5,5 milhões de habitantes.

Ônibus movido a biogás em Uppsala, na Suécia: energia obtida de resíduos orgânicos | Tonygers/Getty Images (/)

Já a vizinha Suécia, além de apostar na indústria madeireira, escolheu investir no setor de bioenergia. Os suecos têm tido sucesso em utilizar o biogás, obtido da decomposição de material orgânico, e ele tem se tornado uma fonte de energia importante.

Quase 100% do lixo doméstico é reciclado e transformado em energia, fertilizantes biológicos e outros materiais. Nenhum outro país do mundo recupera tanta energia de cada tonelada de lixo quanto a Suécia. Na cidade de Uppsala, uma das maiores do país, boa parte da frota de ônibus já é movida a biogás. O objetivo do governo local é acabar com o uso de combustíveis fósseis no transporte público já no ano que vem, usando ônibus movidos a biogás e eletricidade.

O POTENCIAL DO BRASIL

Uma pergunta recorrente entre os especialistas que acompanham o debate sobre a bioeconomia é: se países como a Suécia e a Finlândia, de clima frio e sem tradição agrícola, têm boas perspectivas de desenvolver uma economia de base biológica, o que o Brasil — com uma vasta área cultivável, uma agricultura desenvolvida, a maior concentração de biodiversidade do mundo, a maior floresta tropical do planeta, uma experiência bem-sucedida em biocombustíveis e um grande potencial para gerar energia solar e eólica — poderia alcançar? É uma questão em aberto.

Mas o professor de engenharia química José Vitor Bomtempo Martins, coordenador do Grupo de Estudos em Bioeconomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ressalta que o Brasil está numa posição especial por já ter uma produção agrícola em larga escala, como nas áreas de cana-de-açúcar, eucalipto e soja, fundamental para desenvolver uma bioeconomia avançada. “Não é todo dia que um país de renda média, como o Brasil, tem a oportunidade de participar de uma transformação mundial dessas, no exato momento em que ela está se estruturando”, diz Martins, um dos maiores especialistas do país no tema.

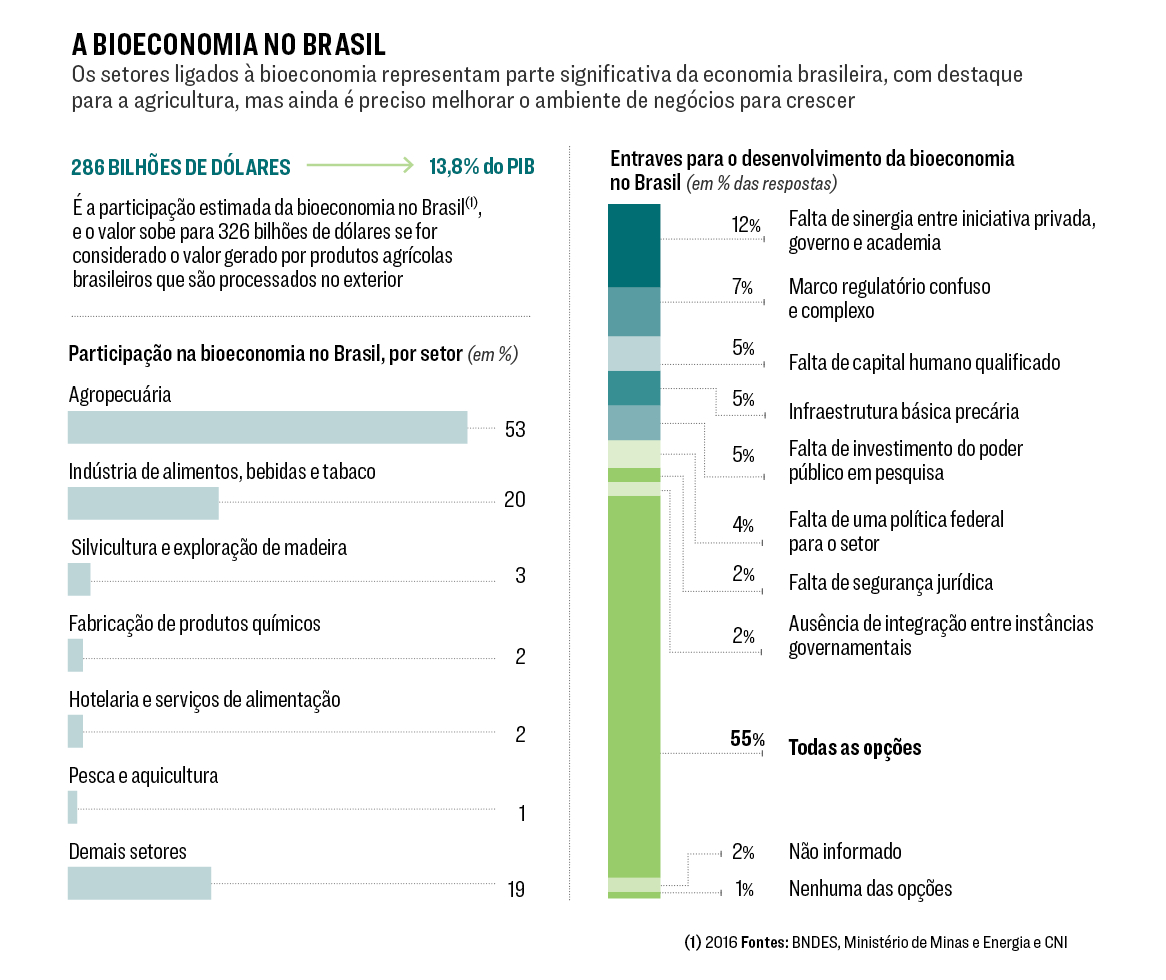

O pesquisador é um dos autores do primeiro estudo a estimar o tamanho atual da bioeconomia no Brasil, publicado no ano passado. Tomando como base os dados de 2016, ele e os colegas Martim Francisco de Oliveira e Silva e Felipe dos Santos Pereira estimaram que a bioeconomia representava 286 bilhões de dólares no Brasil naquele ano, ou perto de 14% do PIB. O valor sobe para 326 bilhões de dólares quando considerados os produtos exportados e processados no exterior. Mas os próprios autores reconhecem que essa é uma estimativa conservadora, porque a metodologia usada no cálculo deixa de fora uma série de atividades, como o uso de resíduos da agricultura e urbanos, por exemplo, para produzir energia. Outra estimativa da Embrapa, de 2015, indica que só o PIB da agropecuária representa 22% da economia.

A posição invejável do agronegócio brasileiro faz dele um dos setores com o maior potencial de ganho com o desenvolvimento da bioeconomia, mas será necessário se adequar. Para Marcello Britto, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), é importante compreen-der que o sucesso do setor nos últimos 20 anos não se repetirá se forem mantidas as mesmas estratégias. “A demanda por produtos agrícolas vai aumentar nos próximos anos. Mas ela não será a mesma. Haverá cada vez mais procura por produtos sustentáveis e rastreáveis”, afirma Britto.

E, nesse sentido, a Embrapa pode ser uma peça estratégica para a criação de uma base bioeconômica no país, desenvolvendo soluções para o aumento da produtividade agropecuária brasileira. “O Brasil é o único país tropical que partiu de uma situação de insegurança alimentar para se tornar um grande produtor não só de alimentos como também de fibras e bioenergia. Isso só foi possível porque houve investimento em ciência para dar suporte às cadeias produtivas”, disse o presidente interino da Embrapa, Celso Moretti, num seminário sobre bioeconomia realizado em Brasília, em outubro, que a reportagem de EXAME acompanhou. A empresa de pesquisas agropecuárias espera funcionar como um centro de integração entre o setor produtivo, o poder público e até fontes internacionais de financiamento.

Encontrar novos usos para produtos de origem biológica é, talvez, a principal lógica da bioeconomia. E a indústria sucroalcooleira é uma das que buscam maior aproveitamento de seu principal produto, a cana. Além de açúcar e etanol, o setor é um importante produtor de energia térmica por meio da biomassa — nome dado a toda matéria orgânica que pode ser queimada para produzir energia — obtida do bagaço de cana.

Essa fonte já representa 8% da matriz elétrica brasileira. A biomassa, no entanto, é capaz de gerar outros produtos, entre eles a lignina (composto extraído da celulose e com potencial para substituir insumos de origem fóssil, como o benzeno e o estireno, usados na produção de plásticos) e o chamado etanol de segunda geração (E2G), cuja vantagem é uma pegada de carbono ainda menor do que a do etanol tradicional. “Há um grande mercado para esse combustível na Califórnia, para onde exportamos quase toda a produção de E2G”, diz Antonio Simões, diretor de energia da Raízen, maior produtora de açúcar e etanol do Brasil.

Hoje, a Raízen produz 16,5 milhões de litros de etanol de segunda geração, uma quantidade modesta perto da produção total, que foi de 2,5 bilhões de litros na safra 2018-2019. “É pouco, mas a expectativa é de crescimento diante da necessidade de reduzir as emissões globais.”

Outras iniciativas no Brasil já caminham na direção de uma bioeconomia avançada. Um exemplo é o da Amyris, uma empresa fundada na Califórnia, em 2003, com um investimento de 42 milhões de dólares do fundador da -Microsoft, Bill Gates, e especializada no desenvolvimento de produtos de base biológica. A empresa se especializou em produzir novas moléculas com base na fermentação da cana para ser usadas na indústria. Hoje ela fornece ingredientes para empresas de alimentos, farmacêuticas e fabricantes de cosméticos.

Uma das substâncias de maior sucesso é o esqualeno, uma espécie de óleo hidratante usado em produtos para a pele. A Amyris começou a vender o esqualeno, produzido em uma usina de cana em Brotas, no interior de São Paulo, em 2013. Hoje tem 40% do mercado desse produto. Recentemente, a companhia também passou a criar marcas próprias, como a de cuidados para bebês Pipette, lançada em setembro. Outra empreitada é a marca de adoçantes Pure Cane.

O produto usa exatamente a mesma molécula dos adoçantes feitos com a planta stevia, mas, nesse caso, o ingrediente é extraído da cana-de-açúcar. John Melo, presidente global da Amyris, diz que a grande vantagem do Brasil é ter matéria-prima de alta qualidade em grande escala, -como a cana-de-açúcar. Sem isso, segundo ele, não haveria como desenvolver uma bioeconomia competitiva. “Não há indústria no mundo hoje que não esteja buscando mudar sua cadeia de fornecimento para produtos naturais e sustentáveis. Mas, para a bioeconomia avançar, eles têm de ser melhores e ter escala”, diz Melo.

Fora da agroindústria, o Brasil também tem exemplos bem-sucedidos na área de bioenergia — outro setor-chave da bioeconomia. O biogás é um combustível que ganha mais notoriedade pela variedade de maneiras que pode ser obtido. Praticamente qualquer resíduo orgânico pode ser uma fonte, incluindo o lixo doméstico. O Grupo Solví, que opera concessões nas áreas de resíduos urbanos, industriais e de saneamento, tem três termoelétricas movidas a biogás extraí-do de aterros sanitários, em São Paulo, na Bahia e no Rio Grande do Sul.

A maior delas, localizada em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, tem capacidade para produzir 230.000 megawatts-hora por ano, o suficiente para abastecer uma cidade de 300.000 habitantes. A unidade é resultado de um investimento de 100 milhões de reais da Solví, que faturou 2,6 bilhões de reais em 2018. “Estamos gerando valor a partir de um problema, que é o lixo”, afirma -Diego Nicolleti, diretor técnico do grupo Solví.

Mário Frota Júnior, da startup Regenera: a burocracia atrasa o desenvolvimento de pesquisas | Ricardo Jaeger

Além da queima para produção de energia, o biogás pode ser purificado e transformado em biometano liquefeito, garantindo outras aplicações, como servir de combustível para caminhões. A sueca Scania é uma das montadoras que investem no desenvolvimento de veículos movidos a biometano como uma forma de acelerar a transição para uma matriz livre de combustíveis fósseis. “Neste ano chegaremos a 4.000 veículos a biogás rodando na Europa”, diz Christopher Podgorski, presidente da Scania na América Latina.

É um número ínfimo, diante da frota de mais de 6 milhões de caminhões no continente. Mas, segundo Podgorski, indica uma tendência. Em outubro, a empresa passou a aceitar pedidos de caminhões movidos a biogás no Brasil. Para tornar o combustível viável no país, a montadora fez uma parceria com a Zeg, startup brasileira que desenvolveu um sistema de produção de biometano com custos menores de implementação. Um projeto piloto foi feito em um aterro na zona leste da capital paulista, administrado pela Ecourbis. A produção está restrita a 90.000 metros cúbicos por dia, mas a meta é chegar a 1 milhão até 2023. “O biogás produzido com resíduos poderia substituir metade do diesel no Brasil”, diz Daniel Rossi, fundador da Zeg.

A siderurgia é outra atividade industrial que aproveita o biogás. A Ternium, maior grupo do setor na América Latina, passou a usar o combustível numa fábrica localizada ao lado do aterro de Seropédica, o principal do Rio de Janeiro, que recebe 10 000 toneladas de lixo por dia. O biogás já substituiu 30% do consumo de gás natural da unidade.

NOVA ECONOMIA, VELHOS GARGALOS

Apesar dos exemplos de êxito na indústria e na agricultura, dez em cada dez especialistas concordam que o Brasil ainda tem muito a fazer para desenvolver uma bioeconomia robusta. A falta de mão de obra capacitada para trabalhar com biotecnologia no país é um dos gargalos para seu progresso, além do fraco investimento em pesquisas para desenvolver e comercializar materiais de base biológica. No entanto, um dos maiores problemas é, sem dúvida, a falta de coordenação política.

Não existe no Brasil um plano nacional de bioeconomia, por exemplo. Apenas ações pontuais voltadas para setores específicos, desenvolvidas por ministérios e órgãos variados que não se conversam. “Vários ministérios trabalham com bioeconomia de perspectivas diferentes. Mas temos uma visão incompleta e fragmentada do cenário”, afirma Bruno Nunes, coordenador-geral de bioeconomia do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Para resolver o problema da governança, o ministério estuda instituir um comitê brasileiro de bioeconomia inspirado no conselho alemão que trata do tema. A ideia é criar uma instância central de governança para unir as várias áreas do governo e da indústria.

Seria um primeiro passo, mas é preciso bem mais. Um dos problemas mais evidentes é o excesso de burocracia com que as empresas de biotecnologia têm de lidar, algo que prejudica o desenvolvimento tanto das empresas já estabelecidas quanto das novatas. “O marco regulatório joga contra as pequenas empresas. E as startups não têm recursos financeiros nem poder para fazer lobby em Brasília”, afirma Francisco Jardim, sócio do fundo SP Ventures, que investe em startups na área de biotecnologia.

Um exemplo do que esses entraves podem causar é o que aconteceu com a startup Regenera, de Porto Alegre, especializada na identificação de moléculas presentes no mar para uso em fármacos, cosméticos e agentes de combate às pragas rurais. Fundada em 2011, a startup conseguiu começar a operar de fato somente em 2014, por causa da demora para obter licenças para pesquisas.

Comandada pelo biólogo Mário Frota Júnior, hoje a Regenera é dona de um dos maiores bancos brasileiros de bactérias e fungos coletados no oceano. O modelo de negócios consiste em realizar pesquisas sobre o material biológico do mar para empresas que acreditam que podem encontrar novas formas de fabricar determinado produto. Isso feito, a Regenera lucrará com os royalties. O primeiro produto com tecnologia da empresa vai chegar ao mercado em 2020, na forma de um agente de controle de pragas nas plantações de soja. “Vender pesquisas é difícil. No Brasil, então, nem se fale”, diz Frota Júnior.

Com a maior floresta tropical do mundo, o Brasil concentra 20% das espécies conhecidas da flora e da fauna do planeta. Essa rica biodiversidade, no entanto, é pouco explorada também devido aos altos custos para fazer pesquisa no país. Importar uma substância ou uma máquina necessária para um estudo pode levar meses por causa dos atrasos na alfândega, inviabilizando muitos projetos. “Hoje, gastamos duas vezes mais e levamos quatro vezes mais tempo para fazer uma pesquisa no Brasil do que no exterior. O resultado é que as empresas preferem fazer esse trabalho na Europa ou nos Estados Unidos”, diz Thiago Falda, presidente da Associação Brasileira de Bioinovação, que representa empresas de -biotecnologia industrial.

Em junho, foi formada a Frente Parlamentar da Bioeconomia, um grupo de legisladores que passaram a dar atenção ao tema. O deputado Paulo Ganime (Novo-RJ), que lidera o grupo, diz que o objetivo é colocar a bioeconomia na pauta do Congresso e dialogar com o governo federal. Na mira: mapear os projetos de lei que já existem, analisar o que pode ser feito para melhorar procedimentos de importação e acelerar o registro de patentes, além de ratificar o Protocolo de Nagoya, acordo internacional que regulamenta o acesso a recursos genéticos da biodiversidade, assinado por mais de 100 países.

Diretamente relacionado ao conhecimento científico, o desenvolvimento de produtos biotecnológicos é uma área que o Brasil tem tudo para liderar, explorando a riqueza das florestas sem destruí-las. A indústria de cosméticos talvez seja a que mais se beneficia atualmente.

A Natura mantém uma equipe de dez pesquisadores na Amazônia com a missão de encontrar novos componentes. Esse trabalho é chamado de bioprospecção e consiste em, literalmente, sair pela floresta olhando e cheirando tudo o que encontrar pelo caminho. Adicionalmente, os pesquisadores buscam, nas comunidades locais, conhecimentos ancestrais que possam ajudar a descobrir plantas com propriedades medicinais ou embelezadoras, como hidratantes naturais. As espécies com potencial para se tornarem aromas ou insumos cosméticos são recolhidas e levadas ao laboratório, onde é feito seu mapeamento genético. O objetivo é isolar o princípio ativo do aroma ou da propriedade dermatológica da planta para, em seguida, determinar a viabilidade de produção.

Um exemplo recente de uma descoberta na Amazônia que se transformou em um produto comercial é o óleo de patauá, também conhecido como “azeite amazônico”. A equipe da Natura baseou-se no conhecimento local para identificar o componente, obtido na Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre.

O óleo é extraído do fruto de uma espécie de palmeira natural da região. Sua propriedade principal é prolongar a fase de crescimento do cabelo, efeito que as mulheres da reserva conhecem há bastante tempo. O óleo de patauá é utilizado em diversos produtos da linha Ekos, que reúne os produtos mais naturais e sustentáveis da Natura. Da descoberta do óleo à sua viabilização comercial, foram nove anos de pesquisa e desenvolvimento. A extração é feita pela comunidade, que recebeu da empresa a estrutura necessária.

Seja na Amazônia, seja nas plantações de cana-de-açúcar, o Brasil já tem casos práticos bem-sucedidos de como desenvolver uma nova economia sustentável e menos dependente de combustíveis fósseis. Será, no entanto, preciso um compromisso real para que o país possa se estabelecer, de fato, como uma potência nessa bioeconomia do conhecimento. Trata-se de uma oportunidade histórica. Com ou sem o Brasil, o mundo tende a caminhar rumo à nova bioeconomia baseada na ciência.

“O BRASIL DEVERIA TER UMA ESTRATÉGIA NACIONAL DE BIOECONOMIA”

Para o economista polonês Christian Patermann, criador das primeiras políticas bioeconômicas da União Europeia, o Brasil tem um imenso potencial no setor, mas falta organização | Murilo Bomfim

Christian Patermann: ele é considerado o pai da bioeconomia moderna | Divulgação (/)

Nos anos 2000, a União Europeia já apostava na exploração de recursos biológicos como uma possibilidade de resolver e se antecipar a problemas ambientais e econômicos. Naquele contexto, o economista polonês Christian Patermann — que ajudou a elaborar o conceito de bioeconomia — desenvolveu as primeiras diretrizes sobre o tema na Europa. “Fico feliz em ver que o bebê é, agora, um adolescente”, diz ele.

Aos 77 anos e aposentado do cargo de diretor na Comissão Europeia, Patermann segue como conselheiro informal de temas ligados à área. “Adoraria que o Brasil se tornasse a nação-mãe da bioeconomia, entendendo que o futuro é sustentável, digital, circular e baseado em recursos biológicos”, afirma. Leia trechos da entrevista que Patermann concedeu por telefone a EXAME.

Nos anos 2000, a União Europeia começou a planejar ações ligadas à bioeconomia. O que despertou seu interesse?

Meu mandato como diretor do programa de pesquisa em biotecnologia, agricultura e alimentos da União Europeia teve início em 2004. Naquela época, a razão para o investimento em bioeconomia era que tínhamos um imenso conhecimento sobre animais, plantas, insetos e microrganismos, e sabíamos de suas propriedades particulares, como o reúso dos recursos. Além disso, eles poderiam dar sobrevida a produtos sem toxicidade. Então, vimos que poderíamos pensar em um uso mais amplo dos recursos biológicos. Logo depois fui enviado a uma viagem pelo mundo — incluindo Canadá, Estados Unidos, Brasil, África do Sul, Índia, China e Rússia. No Brasil, visitei o Itamaraty e a Embrapa para entender as possibilidades de o país desenvolver um novo formato de bioeconomia. Desde o início, o Brasil esteve no nosso radar.

Até hoje, não existe um consenso sobre o conceito de bioeconomia. Como o senhor definiu o termo na época?

Definíamos de modo simples como uma economia baseada fortemente no uso de processos e recursos biológicos. Não pensamos na bioeconomia como desenvolvimento sustentável no início. Não era uma solução imediata, mas ela ajudava a dar respostas para os imensos desafios que já enfrentávamos nos anos 2000. O que define se algo é sustentável é uma avaliação de todo o ciclo. Para nós, o conceito tinha quatro eixos: alimentos, sementes, fibras e combustível. Hoje a variedade de produtos da bioeconomia é muito maior. Naquela época, também já estávamos cientes de que a bioeconomia não teria um conceito só, mas iria variar de acordo com o país ou a região.

Por que essa flexibilidade no conceito?

Depende muito dos recursos naturais disponíveis em cada país. Na Finlândia, por exemplo, há bastante madeira e florestas. No Brasil, existe de tudo. Na Islândia, há uma boa aquicultura. Então, a definição pode ter diferentes usos, mas uma coisa é básica: os recursos biológicos estão sempre no centro. Quando passamos a empregar o termo, também percebemos que a integração desses recursos com as tecnologias possibilitaria o desenvolvimento de novos produtos. Por essa razão usávamos a expressão “bioeconomia ba-sea-da em conhecimento”. Hoje, existe um renascimento da bioeconomia, impulsionado pela digitalização.

Como as ações para a bioeconomia evoluíram na Europa dos anos 2000 até os dias atuais?

A Comissão Europeia lançou, em outubro de 2018, uma atualização da primeira estratégia internacional sobre o tema, publicada em 2012. Agora, ela expressa claramente que cada membro da União Europeia deve desenvolver as próprias políticas. E oferece uma plataforma digital para dar apoio à construção das estratégias e, o mais importante, aos planos de implementação.

Quais as principais razões atuais para a União Europeia investir em bioeconomia?

Temos alguns objetivos que, aliás, são os mesmos de países como Argentina, Canadá e China: garantir segurança alimentar e nutricional, gerenciar os recursos naturais, reduzir a dependência de recursos fósseis e não renováveis, mitigar as mudanças climáticas, fortalecer a competitividade europeia e criar novos empregos. Existe um novo objetivo, que é o da logística. A revolução digital depende de recursos como lítio, cobalto e vanádio, que estão longe da Europa. O caminho é pensar em como os recursos naturais podem nos ajudar a reciclar esses itens, que são raros.

Qual o potencial bioeconômico do Brasil?

O reservatório de recursos biológicos do Brasil é imenso. O país tem praticamente tudo. A questão é como explorá-lo de modo sustentável e eficiente. Por que não pensar na Amazônia como um modelo bioe-conômico na região? Os biocom-bustíveis não resumem o tremendo potencial brasileiro. Assim como ocorria no Canadá até pouco tempo, o Brasil não tem uma estratégia nacional centralizada de bioeconomia. Talvez isso possa evoluir para uma estratégia mais compreensiva, oferecendo segurança de planejamento aos diferentes envolvidos da área.

A SOLUÇÃO QUE VEM DAS FLORESTAS

Da produção de biocombustível à construção de prédios, o uso sustentável da madeira é uma boa alternativa para reduzir a quantidade de carbono da atmosfera |Filipe Serrano e Rodrigo Caetano

Ana Leite Bastos, da Amata: a empresa está construindo o primeiro prédio de madeira “engenheirada” do Brasil | Leandro Fonseca (/)

O avanço da bioeconomia coloca a indústria de papel e celulose em um novo patamar de importância. As florestas plantadas de pinhos e eucaliptos têm potencial de servir a uma série de propósitos, entre eles fornecer combustíveis (como biodiesel, biometano e até etanol) e matérias-primas que substituem produtos fósseis. É o caso da nanocelulose, formada por partículas com espessura 10.000 vezes menor do que a de um fio de cabelo, que encontram aplicações em indústrias como construção civil, automotiva, aeroespacial, farmacêutica e até alimentícia. Essas nanopartículas reúnem características físicas e biológicas que conferem leveza e grande resistência mecânica. São propriedades similares, por exemplo, às do grafeno ou do kevlar, material usado em coletes à prova de balas. A diferença é que a nanocelulose é extraída das fibras da madeira, o polímero natural mais abundante do planeta.

O avanço da tecnologia tem permitido criar também um tipo de madeira para a construção civil conhecida como madeira “engenheirada”. O material pode ser usado em colunas de sustentação e lajes. Com isso, até prédios podem ser feitos de madeira. O mais alto fica próximo a Oslo, na Noruega, tem 18 andares (85 metros) e foi inaugurado em março. O Brasil ainda engatinha nesse mercado, mas já há empresas de olho. Uma delas é a Amata, especializada em produção de madeira e manejo de florestas. A empresa está construindo o primeiro prédio do país com esse material. Quando for inaugurado em 2020, em São Paulo, ele terá três andares e área de 1.000 metros quadrados.

A expectativa é fazer mais projetos assim com a construção da primeira fábrica de madeira engenheirada do país, prevista para 2022. Sua capacidade de produção poderá atender à construção de até 35 edifícios de 10.000 metros quadrados cada. Ana Leite Bastos, presidente da Amata, diz que a ideia de investir na madeira engenheirada surgiu de um trabalho interno para buscar novos produtos, de maior valor, extraídos da madeira. O potencial do material na construção civil e o crescimento da demanda nos países ricos chamaram a atenção. “O mundo está adotando cada vez mais esse tipo de material e vejo um potencial até de exportação”, diz Ana. “O Brasil já tem florestas produtivas e competitivas. E tem terra disponível para expandir a produção.”

Na essência, a madeira nada mais é do que um grande estoque de carbono que foi capturado da atmosfera pelas árvores. Por isso, o plantio e o uso de madeira — quando bem manejados — são atividades sustentáveis. Segundo o Comitê de Mudanças Climáticas do Reino Unido, um órgão consultivo do governo britânico, o uso de madeira na construção civil é hoje a atividade econômica mais eficiente para retirar os gases de efeito estufa da atmosfera. Além de estocar o carbono, a madeira substitui materiais como cimento, tijolos e aço, que têm um processo de fabricação poluente. O comitê britânico estima que cerca de 3 milhões de toneladas de carbono possam ser retiradas da atmosfera com a construção de 270 000 casas de madeira por ano no país.

RETRATO DE UMA GERAÇÃO

Mais do que um fenômeno individual, Greta Thunberg representa uma nova postura em ascensão no mundo | Murilo Bomfim

Greta Thunberg: a ativista chama a atenção de todas as gerações | Sarah Silbiger/Getty Images (/)

O discurso inflamado da sueca Greta Thunberg contra líderes globais causou furor na Conferência de Ação Climática da Organização das Nações Unidas, em setembro. Na ocasião, a estudante de 16 anos chamou a atenção de dirigentes com argumentos como a insuficiência da proposta de cortar pela metade as emissões globais de gases nos próximos dez anos, acusando-os de focar excessivamente o crescimento econômico. Mais do que um fenômeno individual, ela representa uma geração que cada vez mais torna suas decisões de consumo um ato político.

É o que indica uma recente pesquisa da consultoria Accenture. Para analisar o comportamento de compra, o estudo abordou 6.000 consumidores de 18 a 70 anos em 11 países em três regiões: América do Norte, Europa e Ásia. Resultado: 83% dos respondentes consideraram importante ou extremamente importante que produtos tenham menor impacto ambiental, com possibilidades de reúso ou reciclagem. “No Brasil o movimento é visível, ainda que incipiente”, diz Bernardo Strass-burg, diretor do Instituto Internacional para a Sustentabilidade, com sede no Rio de Janeiro. “Gerações mais velhas acreditam que o impacto das mudanças climáticas seja uma questão para um futuro longínquo. A nova geração parece estar mais consciente da gravidade do problema.”

Dados do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas revelam que, de fato, o aumento da temperatura está próximo. As emissões globais, segundo os cientistas, deveriam ser limitadas a 350 bilhões de toneladas de dióxido de carbono até 2030, o equivalente a quase metade do que se projeta na realidade atual. Só assim haveria 67% de chance de que a temperatura global tivesse um acréscimo máximo de 1,5 grau Celsius em comparação ao perío-do pré-industrial. Segundo a ONU, em 2017, 53 bilhões de toneladas foram emitidas. “O tempo está ficando curto: neste ritmo, em até dez anos não será possível segurar o aumento da temperatura”, diz Carlos Nobre, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo.